吉野善三郎氏とゼンザブロニカ

ブロニカクラブ会報 第54号より

発行:平成元年3月10日

長谷川 勇

ブロニカカメラの生まれるまで

去る11月23日、吉野善三郎氏は、間も無く発売になろうというゼンザブロニカETRSiを枕辺に置いて、永遠に戻らぬ旅路についた。今は、おそらくあの世で撮影三昧に明暮れていることだろうか。

吉野善三郎といっても、誰のことか分らない方もあるだろう。彼こそゼンザブロニカの生みの親、ブロニカの創始者なのである。

ゼンザブロニカの由来は吉野善三郎氏の名前であった。

吉野善三郎氏はアマチュア・カメラマンからスタートし、絶えずアマチュア精神を持ち続けながら、あの個性的なゼンザブロニカカメラを創作し、ブロニカ株式会社を設立。カメラを使う立場から、’売る立場へと転進していった。

吉野善三郎氏は、明治44年、東京神田の小さな米屋の三男として生れた。幼ない頃兄を失い、さまざまな喜怒哀楽の運命に出会いながら、懸命に家業に励んだ。

生来から何事にも研究心が強く、昔から踏襲している商法にも、全く新しい検討を加えるなど、画期的な努力を重ね、昭和16年には店員120名の大米穀商に築き上げた。彼の経営理念が社会を舞台に、はじめて効を奏したのであった。

この頃、吉野善三郎氏とカメラとの、かかわり合いがはじまったのである。撮影することもさることながら、カメラのメカニズムに興味を持ち、世界の名機といわれるカメラは、その殆んどを手中に収め、30台に及んだ。それ等を操作しているうち、そのメカニズムの動きに魅了されていった。

商売は所詮人の心のやりとりだから、心情的な転機が必要だったが、メカニズムの世界は、指令と実行との問には、心情的抽象の誤差がない。シャッターボタンを押せば、誰が押しても、どのカメラも指示通りのシャッター作動を展開してくれる。そうした割切れた物理の快感が、彼の心を満たしていった。

しかし、カメラともしはらく別れなければならなくなった。商売に大きな転機か訪れたのである。

戦争に突入すると、米は貴重な物資となリ、米穀商は政府の食糧公団に併合された。彼も公団の参事として、役人となったが、あまり馴じめなかった。彼は公団をやめると、米の配給に使われた20台の自動車を利用し、運送会社を経営した。

その後の彼の人生は、さまざまな出来事に出会っている。結婚、召集令状そして終戦であった。

彼が我にかえって、カメラを思い出したのは、東京の焼跡に立ったときであった。誰もが生きるための赤裸々な努力を目の前にみていると、俺もなにかやろうと考えた。そう思ったとき、無意識の中にカメラへの愛着が蘇ってきた。この瞬間がゼンザブロニカが生れる原点ではないだろうか。

彼は改めて世界のカメラを見つめた。この中の長所だけを集約したら、それがほんとうの世界的夢のカメラなのだと考えた。ここまでは、カメラ好きな人なら誰でも考えることだろう。

しかし、彼は更にこの夢に近づく行動を起こしている。その夢のカメラを手作りでもよいから、自分で持ちたいと考えた。それが素晴らしいものであれば、カメラの好きな人に作ってあげてもよいではないか。

この夢の実現には、まず、第1歩は何をなすべきかを考えた。

彼は晩年「俺は夢がなくては生きて行けない人聞だった」と述懐している。このときも確かに大きな夢であったが、彼は夢で終わらせないために、現実への第1歩を慎重に考えた。夢に近づくプログラミングを研究したのである。

彼独特の戦法であった。米穀商の大成功も夢をそのまま現実に置換えているのである。夢のカメラへの挑戦は、まず資金と人材からスタートした。全くの第1歩であった。

まず、神田に小さなカメラ店を開いた。米軍や日本人のカメラ愛好家を相手にライカやコンタックスなど高級カメラの売買をはじめた。外国カメラに精通している強みもあって、商売は隆盛を極めた。

彼はこの商売を通じて、夢のカメラの付加価値の何たるかを知ることができたし、資金源の戦略にも大きなヒントを掴むことができた。

昭和22年、ブロニカの前身ともいうべき新光堂製作所を、板橋区東新町に創設し、ライター、シガレットケース、コンパクトなどの製造販売を業として発足した。将来、カメラを作るための根拠地であり、その資金源でもあった。

彼の用意周到な戦略はここでも成功したのである。ライターは米軍の流行の波に乗り、時計付ライターなどヒット商品となった。コンパクトは今まで市場になかった中蓋付きを発売、外装には西陣の織物を張るなど、新しいアイデアを投入し、この分野でも百貨店業界に、新光堂としての高級プランドのイメージを築くことができた。

昭和27年、事業の好転を機に念願であるカメラの研究に着手した。この後の彼は人生最大の夢に向かい充実した毎日であったが、試行錯誤の連続で最大の苦難時代でもあった。

昭和31年6月になって、手作り第1号機が完成した。昭和33年10月、第8号機の試作機を手にしてゼンザブロニカは、はじめて完成の域に達した。

夢のカメラ・ゼンザブロニカ

当時、吉野善三郎氏はゼンザブロニカにどんな夢を託したのだろうか。

それには、昭和22年から33年にかけて、どんなカメラが市場にあったのか、今より30年前のことであるから、機能の価値観が違っていたり、カメラ用語さえ変っている。

この時代は35mm判のフォーカルプレンシャッター方式が高級カメラのシンボルであった。もちろん距離計連動方式で一眼レフレックス方式ではなかった。

露出計組込みはまだこの時代にはなかった。これに対して普及型として35mmカメラのレンズシャッター方式が全盛を極めた。価格9,000円から25,000円で実に50社に及ぶカメラメーカーがあった。

興味ある現象としては、中判の二眼レフが意外なブームを巻き起したことである。価格は6,000円から50,000円ぐらいでメーカーは59社に及んだ。

性能面ではどうであったか、35mm判カメラでは1眼レフレックス方式で登場したのは、昭和30年8月ミランダTが最初であった。

昭和34年はじめて自動絞りがズノーレンズに付いて出現し、クイックリターン方式はこの頃最先端の技術として一部のカメラに登場している。

ゼンザブロニカ第1号機とは

二眼レフの異常な全盛時代と、35mm判カメラの一眼レフレックス方式出現の気配など、カメラ界には新しい風が吹きはじめていた。この時、吉野善三郎氏はゼンザブロニカの原点を6×6判一眼レフレックス方式とした。

写真はシャープであることが、第1条件であるという持論をもっていたので、当初から中判カメラの構想はもっていたようだ。

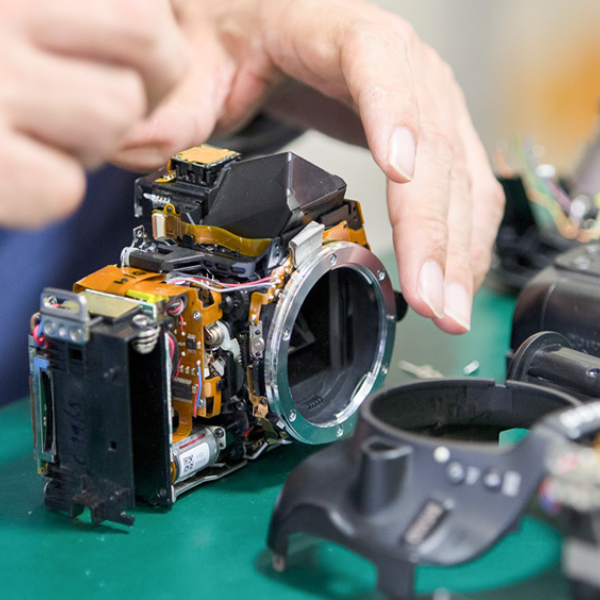

次に例記する機構は、作る立場より使う立場が最重点であり、使うには便利だがそれだけ構機は複雑となった。全パーツは1800点を越えた。

A.シャッター

フォーカルプレーンシャッター方式だが、画面サイズが大きいため、全く新しく設計し、35㎜判の模倣ではない。シャッター速度はB・1秒~1/1250秒であった。当時はこんな高速は他のカメラにはなかった。

セルフタイマーが別についていて大きなダイヤルに2秒~10秒の秒時が刻んであり、タイマーの調節ができるばかりでなく、シャッターダイヤルをB(バルブ)にすると、このセルフタイマーはスローシャッターとして2秒~10秒となるユニークなもので、今日までその例をみない。

カタログをみると、一軸不回転、等間隔目盛、速度変更は巻き上げの前後を問わない。と書いてある。現在ではあたりまえであるがそれらは不可能であったのを可能にしたのでわざわざ書いてある。

B.判断機能をもった巻き上げ機構

ボディーの巻き上げクランクを回すと、シャッターとフィルムの巻き上げを行う仕組となっているが、フィルムパックが着脱自在となっているため、クランクの回転はフィルムかシャッターかどちらか巻き忘れた方を判別して回転を伝えてゆく、この巻き忘れの判別は小さな3個の遊星歯車が行っている。

このヒントには面白い話がある。自動車がぬかるみにはまって、スリップしているのを見て、この原理を発見したという。ぬかるみにはまった自動車の後輪は、すべりやすい方のタイヤは空転しているのに、片方のタイヤは止まっているのだ。

エンジンはクランク、両輪はフィルム巻き上げとシャッター巻き上げ。つまリエンジンの回転はロードの軽い方に先に伝って行く。

この原理が巻き上げ機構に組み込まれている。この装置で不用意に二重撮りや空送りが防止されている。

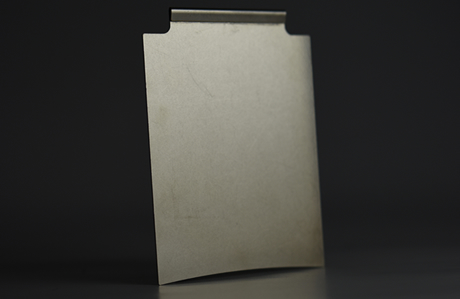

C.外装はステンレススチール

カメラ外装で金属の露出部分はステンレススチール18-8が使用されている。メッキの必要がなく永久にさびない。比重が軽くて強度が高い。丈夫で優雅でさえある。

ゼンザブロニカの奇想天外なメカニズムはまだこの他にたくさんあるが、いづれも納得のゆく合理性が存在している。

単なる思いつきではないのである。そして必らず使用者に味方している。吉野善三郎氏の心が汲取れるのである。

青い瞳もビックリしたゼンザブロニカ

昭和34年3月、アメリカのフィラデルフィアのカメラショウに、このゼンザブロニカがはじめて発表された。

工場の片隅で取り組んでいた彼の夢は外国をも含めた舞台に展開されていたことは、敬服を越えて驚嘆する外はなかった。

この作戦は見事に成功した。ゼンザブロニカの話題がアメリカから日本のマスコミに、伝えられたことによって、このカメラが<世界の夢のカメラ>としての印象を深くして行った。

当時の週刊誌はさまざまなタイトルで報じている。

「道楽生かしたカメラ哲学」

「世界一のカメラー筋に」

「ゼンザブロニカとは」

「一眼レフに挑戦した男」

「100の特許のゼンザブロニカ」

など、マスコミの話題は、にぎやかに展開していった。

これらの記事は夢のカメラとしてのメカの外に、これを作った吉野善三郎氏の身辺を書いたものが多かった。

カメラの発表に当って、これほどカメラと共に作った人が取材された例は殆んどない。

それはゼンザブロニカが当時、時代をさきがけて如何にユニークであったかを物語っている。それに端を発して、果してどんな人が作ったのであろうかと興味は人に及んだのであろう。

夢に挑戦し、これ程夢に大接近した人は珍しい。こんな幸せな人は他にいるだろうか。

しかし、今は吉野善三郎氏はもうこの世にはいない。第3の夢を抱いて別世界で活躍しているだろ。英知と努力で夢と現実を共存させたカメラ愛好家吉野善三郎氏の或る日をここに紹介した。

吉野善三郎氏は亡くなったが、皆さまのお手元にあるゼンザブロニカの中に永遠に生きながらえることができるでありましょう。

- この記事は、株式会社タムロン様の許諾を得て転載しています。